История одной семьи, как часть истории страны

О своих земляках, семье Щупляков, рассказывает наш читатель из Сиверского Андрей Николаевич Колобовников.

В 1941 году мама привезла меня с сестрёнкой из Ленинграда в Сиверскую к бабушке и дедушке на дачу. 14 июня мне исполнилось 3 года, а 22 июня началась война.

В конце августа немцы уже были в Сиверской, как они входили я не помню, наверное, спал. Но помню, что всю нашу Мишуткину улицу выселили вглубь посёлка, чтобы не было связи с партизанами. В родной дом мы вернулись только после оккупации.

Нашим соседом по участку, с которым мы разделили все годы оккупации, был Артемий Леонтиевич Щупляк. Кубанский казак, отвоевавший всю Гражданскую войну, агроном по образованию, после войны он вернулся в родную станицу к своей семье и детям и занялся привычным делом. Но в 30-е годы началась «чистка», которая коснулась и его (два старших брата ушли с Врангелем за границу). Друзья успели сообщить, что на него выписан ордер на арест. Он успел схватить детей, и они в ту же ночь покинули родные места. Осел он в Сиверской, а сын отправился дальше на север. У них дома хранились фотографии многих полярных экспедиций, в которых участвовал сын.

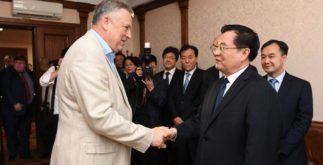

Сын Артемия Леонтьевича (справа) – полярник Алексей Артемович

Началась Великая Отечественная Война. Фашисты намеревались Северным Морским Путем соединиться со своим союзником – Японией, чтоб взять нас в клещи. Сын Алексей был оставлен в Заполярье, чтоб отслеживать появление немецких подводных лодок. Позднее он вспоминал, что немцы даже предприняли высадку своего десанта в районе одного из лагерей ГУЛАГа, с целью сагитировать заключенных на свою сторону, но, получили отпор. А позже фашисты отказались от этой идеи, поняли, что проход в Арктику им закрыт. И тогда Алексей был отправлен на фронт в действующую армию, а старики остались жить в оккупации.

В Сиверской тогда располагались госпитали фашистов, раненых на Ленинградском фронте. Мы привыкли, что фашисты это – немцы. На самом деле армия у Гитлера была многонациональной. Тут были голландцы, венгры, испанцы и т.д.

Однажды дед Щупляк услышал речь по говору близкую к казачьей. Оказывается, привезли раненых из югославских частей. Он как-то сумел объясниться с ними и рассказал им, что два его брата живут в Югославии. Они по своим каналам помогли установить, что два его брата живы, но старший брат, бывший казачий полковник, переехал в Париж (он имел дар рисования и стал там востребованным художником).

Вскоре пришла к нему посылка из Парижа – коробка французского шампанского. Дед Щупляк пару бутылок закопал под крыльцо. Когда фашистов прогнали и вернулся домой его сын Алексей, дед полез под крыльцо и День Победы отмечали французским шампанским.

Арктика манит человека. И Алексей Артемович вернулся к прежней своей деятельности.

Сиверская – маленькая точка на карте мира, но много выпускников нашей школы связали свою судьбу с севером:

1). Н. Шпаковский – участник знаменитого похода Челюскина, ученый-математик, в войну при взятии Берлина в 1945 году, он рассчитывал баллистику тяжёлых осадных орудий.

2). Контр-адмирал Н.П. Чикер – начальник спасательного флота ВМФ СССР. В честь него названо самое крупное спасательное судно в мире – «Николай Чикер». Н.П. Чикер похоронен на своем родовом Дерновском кладбище в Сиверской.

3). Выпускник 1955 года – Юрий Савицкий, после окончания Ленинградского Кораблестроительного Института был направлен на первый в мире атомный ледокол «Ленин» — флагман ледокольного флота, строящийся на Ленинградских верфях и связал с ним свою судьбу до конца службы ледокола.

Были среди выпускников нашей школы моряки, лётчики, геологи. Добирались и до Антарктиды.

Сразу после войны мы с внуком Артема Леонтиевича, Игорем, пошли в первый класс.

Ленинград был в развалинах, многие жили в подвалах. И пока решался квартирный вопрос, родители, кто могли, оставляли детей у стариков. Все-таки огород и корова закладывали хороший фундамент здоровья детей.

В Сиверской на восстановительных работах участвовали пленные немцы. Они валили лес, накатывали бревна на высокие козла и распиливали на доски. Один стоял внизу на земле, а другой на козлах, и работали огромной пилой.

Ну а мы, детская шантропа, возвращаясь со школы, подходили к ограде и начинали дразнить пленных немцев «Гитлер капут! Гитлер капут!» Помню, высокий немец, повидимому фельдфебель, подошёл к колючей проволоке, щёлкнул каблуками, вскинул руку вверх и гаркнул: «Гитлер капут нихт! Хайль Гитлер!». Мы, дети, оторопели от этого.

Будучи взрослым я работал на предприятии, где было много ветеранов. По праздникам (в День Красной Армии, в День Победы) снимали зал в Доме Офицеров. Тогда ещё была традиция петь во время застолья. И если запевали песню «Выпьем за Родину, выпьем за Сталина», седые ветераны, с боевыми наградами на груди и с чарками в руках, вставали и продолжали петь. Мы, молодые инженеры, удивлялись: Сталина вынесли из Мавзолея, снесли все памятники, переименовали города, заводы, колхозы, а они продолжали петь: «Когда нас в бой пошлёт товарищ Сталин…»

Игрушек после войны не было. Зато каждый мальчишка имел свой арсенал оружия, которое валялось повсюду в лесах и болотах. В школе учитель ведёт перекличку: «Владимир Орлов?! – Ранен, лежит в больнице. Михаил Левин?! Убит – разбирал мину». Мы приходим домой к Мише Левину. Мы спрашиваем у его 5-летнего брата: «Где у Миши склад оружия?» Он отвечает: «Не скажу, это теперь моё!». «Смотри, у тебя брат погиб, кровь во дворе!» «Все равно не скажу, моё это теперь!» А его бедная мать бьётся дома в истерике…

После войны мы жили за железным занавесом. Нам были неведомы все прелести западной демократии, но наши «слуги народа» не отгораживались от нас трёхметровым забором. Да и друг к другу мы были ближе. Внутри участков были калитки на соседний двор, и дети бегали к соседям, как к себе домой.

По утрам соседи приветствовали друг друга и принимались за работу. Семья Щупляк держали образцовое хозяйство. С него мы брали пример. Они выращивали ранний картофель и возили его на рынок, ведь пенсий тогда не было.

А супруга Артемия Леонтьевича – Варвара Константиновна выращивала целые клумбы цветов. Её георгины были видны издалека. Она носила их на станцию и дачники, возвращаясь в город, охотно их раскупали.

Планировка усадьбы была образцовой. На южной стороне участка был фруктовый сад и единственная в нашей округе стеклянная теплица. На севере, по-кубански, располагалась летняя кухня, открытой стороной обращённая к солнцу. В ней стояли обеденный стол и плита, у которой бабушка Варвара колдовала для своих внуков. На западе была опушка нетронутого леса, где росли грибы. На востоке располагался дом, окружённый цветами. Внутри усадьбы была детская лужайка, висел гамак среди высоких елей, стояли стол и скамейки. Мы все собирались у внука Артемия Леонтьевича – Игоря. Среди нас он был самый рассудительный и умел гасить все конфликты.

По утрам на террасе открывалась дверь и на крыльцо выходила младшая сестра Игоря – Леля, в клетчатой юбочке и сандаликах, всегда доброжелательная, с ямочками на щечках. Приветливо здоровалась со всеми, спускалась по ступеньками, порхала между клумбами с цветами и распевала: «Солнце нещадно палило, зрели в садах апельсины…» Вся наша сельская босоногая голытьба поворачивала свои мордашки в её сторону, как подсолнухи за солнцем, хотя никто даже сам себе не посмел бы признаться в этом. И только с годами начались откровения…

Помню, один приятель прислал мне письмо из города о тех временах: «Я после учёбы прибегаю домой, хватаю велосипед и мчусь к школе, где училась Лёля (тогда было раздельное обучение мальчиков и девочек), жду за углом, когда она с подругами выйдет из школы, и тайно провожаю её до самого дома (и каждый раз боюсь быть «накрытым» Игорем)». В будущем Лёля (Людмила Алексеевна Щупляк) станет серьезным специалистом, будет летать на «остров свободы» помогать кубинским братьям налаживать текстильное производство.

Ну а мы, школяры, жили обычной жизнью. Участвовали в хозяйственных делах, копали огород, заготавливали дрова, при этом успевали сбегать на речку, понырять с «тарзанки», сходить в лес за грибами и прочее. В зимние каникулы увлекались лыжами, гоняли по горам и обрывам реки Оредеж.

Наступила студенческая пора. В летние каникулы мы разъезжались по стране – в стройотряды, на Целину, в спортлагерь. А в зимние каникулы мы продолжали лыжную традицию. После зимней сессии, сбросив с плеч груз экзаменов, мы, как в детстве, приезжали в Сиверскую и на лыжах отрывались по полной. После прогулки возвращались домой мокрые и уставшие, перекусывали, и собирались у Игоря. Были упоительные вечера за самоваром у горячей печки, когда за окном мела метель. В печке потрескивали дрова, мы читали стихи, обменивались прочитанным. Было очень уютно.

У них дома стояло пианино, и друг Игоря – Эдик Масляков садился за инструмент и начиналось волшебство. Он выдавал такие вариации, что все замирали от восторга (особенно – девчата). Но судьба обошлась с Эдиком жестоко. У него начались проблемы с позвоночником, и после тяжелой продолжительной болезни он рано ушёл из жизни.

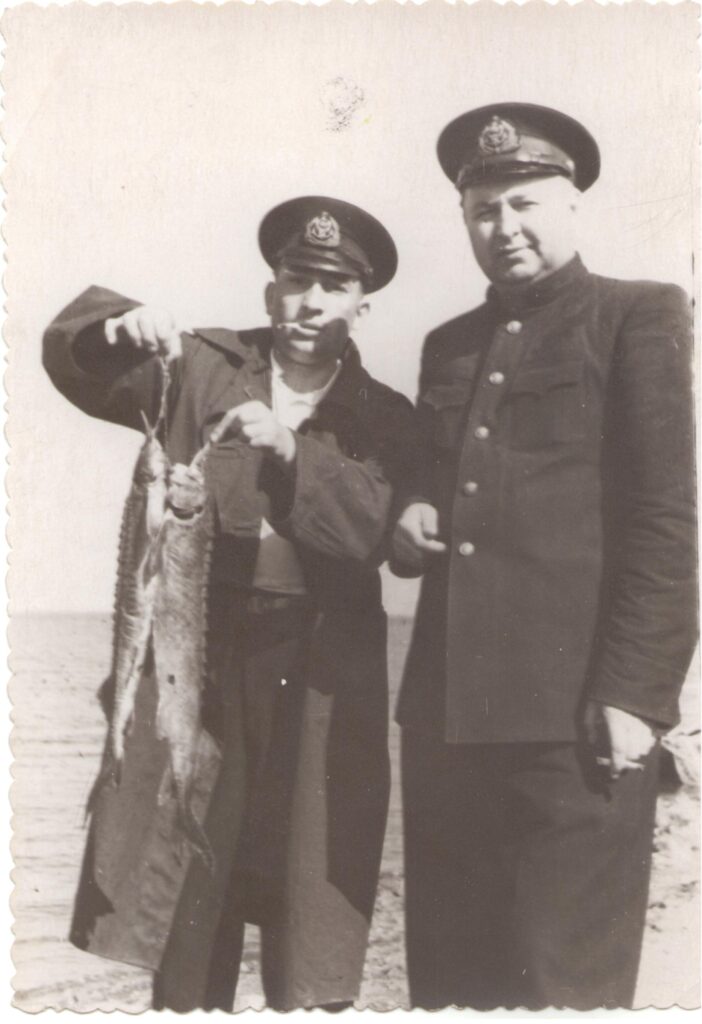

Внук Артемия Леонтьевича — Игорь Алексеевич Щупляк

Сам Игорь поступил в Технологический институт, и как переступил его порог, так там и остался до конца своих дней (аспирантура, кандидатская, докторская, зав. Кафедрой, профессор). Он относился к тому доперестроечному поколению, которое смысл своей жизни видел в служении Родине. Тогда все работающие на закрытых предприятиях давали расписку о неразглашении своей деятельности. И только когда провожали Игоря в последний путь на родовое кладбище, в Сиверскую прибыл автобус с его сослуживцами. Из прощальных слов коллег мы поняли, какой вклад внёс Игорь Алексеевич в оборону нашей Родины и воспитал много последователей.

Я, как сосед, оказался свидетелем жизни трёх поколений семьи Щупляк, служивших Отечеству верой и правдой, и посчитал своим долгом оставить память об этой замечательной семье будущим поколениям.

Как быстро пробежала жизнь… Казалось, ещё совсем недавно я ходил с детьми в лыжные походы, они шли сзади и кричали мне «Папа, подожди, мы за тобой не успеваем!». А теперь внуки бегут впереди, оглядываются и кричат мне «Дед, ты чего тормозишь?! Мы замерзаем!». Такова жизнь…

P.S. В этом году в Крыму, в Севастополе Президент РФ Путин В.В. открывал памятник, посвящённый Гражданской Войне. Бронзовые воины Красной и Белой армии там стоят рядом, как будто, братья Щупляки, наконец, встретились вместе.

А.Н. Колобовников, Сиверская