Не склонившие головы…

Помнит ли Сиверский своих героев?

В истории сиверской земли, к сожалению, до сих пор остаётся преданным забвению подвиг группы местных подпольщиков, героически действовавших в период немецко-фашистской оккупации.

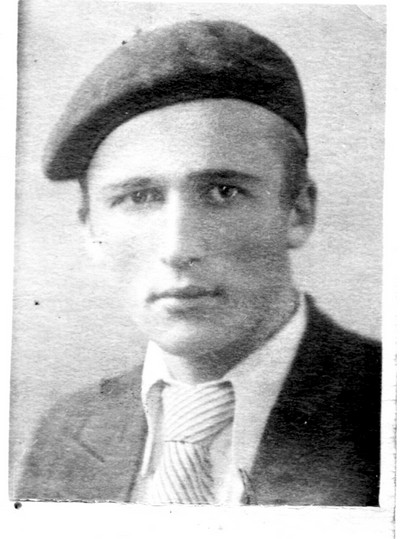

Их имена не увековечены в памяти потомков и о них не вспоминают в дни праздничных торжеств. Почему такая несправедливость? Ещё совсем недавно были живы участники этих событий. Среди них — Алексей Алексеевич Смирнов (1923-1998 гг.), живший в посёлке Сиверский на Белогорском шоссе.

Он был местным уроженцем, сыном машиниста Варшавской железной дороги Алексея Васильевича Смирнова (1883-1979 гг.) — участника Первой мировой войны. С 1907 года семья Смирновых проживала на станции Сиверская. В семье воспитывалось семеро сыновей.

В середине августа 1941 года А.В. Смирнов вёл один из последних составов с нашими отступающими частями и техникой с Лужского оборонительного рубежа. В районе платформы Строганово поезд попал под бомбёжку вражеской авиации (фашисты сбросили фугасные бомбы), машинист Смирнов получил ранение в ноги, был контужен, снят с поезда и доставлен в местную больницу. Значительно пострадал состав, были частично взорваны вагоны, среди красноармейцев имелись убитые и раненые.

Алексей Смирнов окончил Сиверскую железнодорожную школу и, следуя семейной традиции, пошёл работать на железную дорогу. С 1940 года он был слесарем паровозного депо на Варшавском вокзале в Ленинграде, окончил курсы помощников машиниста. С августа 1941 года Алексей Смирнов, вместе с родными, находился в оккупации, работал машинистом паровоза на станции Сиверская, участвовал в деятельности местной подпольной организации. За несколько лет до его смерти, мне удалось записать воспоминания старожила о военном времени. Он был очень рад, что его рассказ о прошлом сохранится для наших потомков.

«Накануне прихода немцев, посёлок сильно бомбили, — вспоминал А.А. Смирнов. — Я с отцом, братьями Виктором и Николаем сидели в окопе, мать с самым младшим из братьев — Георгием, ушла на хутор за Новосиверскую и там они прятались от обстрелов. Упавшей неподалеку фугасной бомбой снесло полверанды нашего дома. Много было воронок. Фашистские истребители летали над Сиверской. На ночь я перешёл спать в дом. Утром проснулся от лязга и шума. Смотрю в окно, а по Белогорскому шоссе идут танки в сторону Белогорки. За ними на мотоциклах едут эсэсовцы в чёрной форме. За ними вскоре прибыли тыловые части.

Через день на столбах и заборах появились машинописные приказы о введении комендантского часа. Тексты были на русском языке. Теперь всё мужское население от 16 лет в ночное время обязано было ночевать в здании довоенного кинотеатра дома отдыха ВЦСПС на Береговом проспекте, то есть, находится в одном месте. Спали, кто на полу, кто, сидя в креслах. Утром выпускали. Ещё через некоторое время каждому дали фанерную бирку с номером. У меня был №46. Русский переводчик каждое утро, в присутствии немецкого офицера, вёл регистрацию всех выходящих из кинотеатра подростков и мужчин. У двери обычно стояли предатели, служившие немцам, и указывали, кто коммунист, кто еврей, кто какую должность занимал до войны. Выведенного по их доносу из общей толпы немцы избивали сапогами. Их прислужники тащили избитых людей в овраг — здесь, у Берегового проспекта, немцы проводили расстрелы. Некоторых сразу же уводили в гестапо.

На третий день оккупации я возвращался с «ночёвки» домой и на Белогорском шоссе встретил идущих навстречу двух эсэсовцев. Один фашист ударил меня с размаху по шее, и я упал в канаву. Они посмеялись и пошли дальше.

Немцы выгнали нас из дома в баню. В нашем доме расквартировались солдаты службы особого назначения. К зиме 1942 года почувствовали голод: все запасы продовольствия кончились, рано наступили холода. Немцы подкармливали только детей. Чтобы хоть как-то выжить, колол немцам дрова, носил воду. За это они наливали в котелок остатки супа. Иногда посылали на ремонт дороги. Зимой стали отпускать ночевать домой.

Перед Новым годом пришёл посыльный и потребовал, чтобы я и брат немедленно явились в комендатуру — бывшая дача Кузьмина, на берегу Оредежа, недалеко от ГЭС. Там нас осмотрел врач и сказал, что теперь мы будем работать ежедневно на лесопилке (бывшая паркетная фабрика в Сиверской). В конце рабочей недели немцы выдавали паёк: буханку хлеба и кусок маргарина, иногда немного овсяной муки. Конечно, это не спасало, постоянно хотелось есть. Но мы и этому были рады.

Вскоре кто-то сказал, что мы с братом раньше работали на железной дороге. Нас тут же отправили в паровозное депо — специалистов у немцев явно не хватало. Вот тогда я и познакомился с Николаем Петровым, который работал в Сиверской управе электриком. И обслуживал также железнодорожную станцию.

Однажды, весной 1942 года, он отозвал меня в сторону и сказал, что давно ко мне присматривается и видит, что я — парень надёжный. Петров сказал, что хочет создать подпольную группу. Я согласился помогать вместе с братом. О составе группы он ничего не сказал. Во время нашей с братом рабочей смены он стал давать задания. В это время мы на паровозе — от станции на аэродром — возили цистерны с бензином: на аэродром была проложена специальная железнодорожная ветка.

Сиверский военный аэродром. Фотография 1942 года

Мы должны были запомнить расположение «юнкерсов», фанерных самолетов, мест хранения ГСМ, складов, других важных объектов. Вечером, в условленном месте, я встречался с Петровым, рассказывал, что видел: в северной части аэродрома — фанерные макеты самолетов (их постоянно перетаскивали с места на место), в южной части – «юнкерсы». Рассказывал я ему и обо всех замеченных передвижениях на железной дороге. Аэродром часто бомбили наши самолёты, налеты были регулярными, почти всегда разрушения и потери были значительные. Станцию, составы, паровозы наша авиация не трогала.

Лично мы с братом Николаем зимой 1942/43 годов вывели из строя пять немецких паровозов. Зима была суровой, а паровозы были очень старые. Нужно было чистить топку. Устраивали резкое охлаждение температуры огневой коробки. В это время трубы отставали от передней стенки и начинали течь, не подлежали исправности. Брат вызывал немца, дежурного в этот день на станции. Мы показали ему, что паровоз вышел из строя. Тот докладывал начальству, думая, что так и надо…

Через Сиверкую проходило много эшелонов и товарных поездов. Все они делали остановки. Некоторые останавливались за границей самой станции, где не было часового. Во время ночной смены мы делали следующее. У нас был приготовлен мелкий сухой песок (я просеивал его через сито), песок я кидал через воронку в масленки, которые были с наружной стороны вагонов, и закрывал фитиль. Через некоторое время ось вагона выходила из строя.

На Рождество 1942/43 годов на тупиковый путь прибыл почтовый состав. Там, кроме писем и бандеролей, были и рождественские подарки. Об этом сообщил Петров. Состав охраняли часовые. Немцы очень мёрзли и постоянно отлучались — ходили погреться в караулку. Я изучил пломбу, сделал дома тонкое шило, а действовали мы с братом глубокой ночью. Мы становились своим паровозом напротив последних вагонов состава, на второй тупиковый путь. Николай давал пару, в этот момент я вскрывал пломбу вагона, открывал дверь, вскакивал внутрь и закрывался изнутри. Брат должен был снова укрепить пломбу, чтобы проходящий часовой ничего не заметил. Сильно рисковали.

Я какое-то время с фонариком «шуровал» в вагоне, брал самый большой мешок, по условленному сигналу выскакивал из вагона, дверь снова пломбировали. В кабине паровоза жгли содержимое мешка в топке, оставляя лишь бандероли с сигаретами. А себе забирали найденные плитки шоколада. Уничтожили большое количество писем, почтовой бумаги, конвертов. Так продолжалось несколько дней…

С нами подружился один немец. Звали его Франц, было ему лет пятьдесят. Его мобилизовали в начале 1943 года, когда в Германии призывали уже молодых и старых. Он был составителем поездов, сортировал эшелоны, нередко приходил к нам в кабину паровоза погреться, угощал сигаретами.

Во время разговоров проклинал войну и нелестно отзывался о Гитлере. Он немного знал русский язык, а мы, по школьной программе, немецкий. Мы, как-то ему доверяли. Однажды ночью проходил товарный состав в сторону Гатчины, остановился. Нам было приказано набрать воды в тендер паровоза рукавом из колонки. Франц дал нам команду что-нибудь сделать, чтобы вывести состав из строя. Он сказал, что, если нас заметят, возьмёт вину на себя.

Крушение немецкого паровоза в райне станции Сиверская, трафейный снимок 1942 г.

Мы решили действовать. Перевели за станцией стрелку. Перегнали свой паровоз вперёд и стали ждать отправления состава. Услышали сигнал отправления и медленно поехали в сторону станции. В это время состав стал резко сходить со своего пути и направился нам навстречу. Мы прибавили скорость, и повели паровоз вперёд. За несколько секунд до столкновения спрыгнули на землю. Состав врезался, потянул вперед паровоз, снёс один переезд и две стрелки, а наш паровоз упал набок и завалился в овраг. Движение было остановлено на двое суток.

Немцы объявили тревогу, паника была страшная, прибежали часовые, комендант станции. Нас взяли у полотна, брат сильно ушиб ногу. Одни немцы орали: «Расстрелять!», другие кричали: «Партизаны!» Появился Франц и сказал, что они выполняли свою работу и исполняли его указания, их вины нет. Что это он, по ошибке, неправильно перевёл стрелку. Франца увели, нас допрашивали, но не расстреляли».

Из особенно смелых и значимых действий сиверских патриотов, можно назвать операцию по развешиванию красных флагов накануне 7 ноября 1943 года:

«Приближалась годовщина Октябрьской революции. Петров предложил отметить это событие вывешиванием красных флагов. Флаги долго собирали и готовили в нескольких местах. Развешивали их ночью по Белогорскому шоссе, на Береговом проспекте, на Красной улице, в Старосиверской. Проснувшиеся утром 7 ноября немцы были в панике, снимали флаги, искали зачинщиков…

Молодёжь также решила отпраздновать эту дату. Решили собраться в Старосиверской, в одном из домов, расположенных в отдалении от шоссе. Принесли какие-то продукты, достали самогон. Был патефон. Двери и окна замаскировали одеялами, уже был комендантский час. Собрались человек двадцать. Я был со своей девушкой — Лизой Блиновой. Танцевали, хорошо провели время. Спали на полу. Ночь прошла спокойно.

Утром я вернулся домой, ещё не зная, что нашу группу уже предали. Предателем был агент немецкой службы СД, тоже молодой парень, который вошёл в доверие к Виктору Гусеву. Он приходил к нему жаловаться на жизнь, рассказывал, что его все избегают, а он хочет быть в нашей компании. Он также проговорился, что ненавидит немцев и хочет им мстить. Гусев доверился ему и что-то рассказал. А тот сообщил своему начальству: в Сиверской есть подпольная группа.

Вечером 8 ноября, после комендантского часа, я дворами пошёл к Лизе Блиновой, которая жила на углу Белогорского шоссе и улицы Лермонтова. А в это время к нам в дом нагрянули немцы: «Где Алекс Смирнов?» А я на свидании уже чувствовал тревогу, что-то щемило.

В 10 часов вечера мать Лизы увидела подъехавшую к дому крытую машину, из которой выпрыгивали немцы. Стук в дверь прикладами и крики, чтобы немедленно открыли дверь. Врывается немец и приставляет пистолет к моей голове. Затем меня выводят и бросают в машину. Проехав немного, остановились. Через несколько минут в машину затолкали Алексея Зуйкова, довоенного электросварщика в депо на Варшавском вокзале. Я его хорошо знал, но не знал, что он тоже в группе Петрова. Мне Петров о некоторых ребятах, состоящих в группе, вообще не рассказывал. Всего арестовали тогда 16 человек.

Нас бросили в гестапо (напротив бывшей дачи Крамского). Раздели догола, а было очень холодно. Нас держали в клетках. Весь день били и пытали. Ночью слышали крики избиваемых, часа в 4 утра немцы выводили кого-то на расстрел. Потом нас повезли в Дружноселье, в штаб немецкой армии, где бросили в каменный сарай. Там служили и наши полицаи. Меня подвешивали за руки и избивали, я молчал и терял сознание. Стегали плетками, привязывая на бревно. Среди арестованных я был самый молодой…».

Из шестнадцати человек пятерых расстреляли (среди них — Виктора Гусева), остальных отправили в штрафной концлагерь для гражданских лиц в Гатчину. Оттуда Алексея Смирнова вместе с другими его земляками в товарном вагоне отправили в Таллиннский лагерь, а затем, через всю Европу, в трудовой концлагерь Райхинал, расположенный рядом с французским городом Шербург. Там заключенные строили Атлантический оборонительный вал — фашисты ожидали высадки войск союзников. В невыносимо трудных условиях выживать узникам помогали французы, которые содержались в лагере на более свободных условиях, и местные жители. Они подкармливали русских заключенных.

За месяц до высадки союзников — в мае 1944 года — Алексей Смирнов с группой сиверских товарищей устроили побег из лагеря и скрывались от немецких ищеек в заброшенных зданиях. Их освободили американцы и депортировали в Англию. Там они находились в пересыльном лагере для бывших военнопленных. Здесь их уже нормально кормили. Алексея и его товарищей пытались уговорить остаться, но они сообщили, что хотели бы вернуться домой.

Возвращался Алексей Смирнов в составе военного конвоя. Его доставили в Мурманский порт и после унизительной фильтрации спецорганами, в конце 1944 года призвали в Красную армию. Он прошёл краткую учебную подготовку, его отправили минометчиком на Мурманский фронт. А.А. Смирнов успел побывать и на передовой, участвуя в освобождении северной Норвегии.

Годы, проведенные в оккупации, негативно отражались на его судьбе. Алексей Алексеевич обзавелся семьей, работал на железной дороге: кочегаром, помощником машиниста, в последние годы — слесарем-механиком в «Аэропорту». Похорон он на Новодружносельском кладбище.

Николай Петров

Отдельно хочется вспомнить организатора подпольной деятельности в период оккупации — Николая Петровича Петрова (1918-1961 гг.), уроженца Тверской области. Спасаясь от раскулачивания, его семья в середине тридцатых годов оказалась в Сиверской. Здесь Николай окончил среднюю школу. До войны работал электромехаником на ленинградском заводе «Электросила». По состоянию здоровья его не взяли на фронт.

В период временной оккупации, трудился электриком в Сиверской управе. Весной 1942 года он организовал подпольную группу из молодых патриотов. В неё входили: Алексей и Николай Смирновы, Борис Пязенок, Николай Минин, Виктор Киселев, Константин Тетерин, Анатолий Иванов, Александр Егоров, Виктор Гусев, Станислав Помецко, Мария Иванова и другие жители посёлка. Значительной фигурой среди них был Николай Минин, работавший переводчиков в комендатуре, передававший Петрову сведения разведывательного характера.

Занимаясь подпольной деятельностью, все члены группы Петрова очень рисковали: в Сиверской имелось немало предателей, завербованных на службу фашистами. В ноябре 1943 года почти все патриоты были выданы предателем и арестованы. Пять её членов были расстреляны. Н.П. Петров, оказавшийся в гестапо, чудом остался жив, в дальнейшем он повторил «лагерный» путь А.А. Смирнова.

После освобождения, в декабре 1944 года, он был призван Кировским районным военкоматом Мурманской области на фронт. Служил в хозяйственном взводе 590-го отдельного стрелкового батальона, участвовал в работах по разминированию. После войны Н.П. Петров работал мастером Сиверского электросетевого участка Гатчинского предприятия электросетей.

К сожалению, деятельность сиверских подпольщиков до настоящего времени не исследована военными историками и официально не признана обществом. В 2007 племянница Н.П. Петрова — Н.А. Лобанова — издала малым тиражом книгу воспоминаний «Знает ли Сиверская своих героев?» Рассказывая о суровом времени вражеской оккупации (в 1941 году ей было 11 лет) и о своём дяде Николае Петровиче, Нина Лобанова с горечью в сердце писала:

«Эта подпольная группа возникла стихийно, без всякого руководства и даже ведома партии, что было самым замечательным, но казалось подозрительным, даже одиозным. Поэтому их и «замолчали» деятели КГБ, которые после возвращения домой этих ребят с каждым из них беседовали основательно и серьёзно. Они, конечно, всё знали о деятельности этой группы, но не сочли нужным предавать гласности эти сведения из идейных соображений и, наверное, посоветовали ребятам скромно помалкивать о своих подвигах. Не могло быть никаких подвигов без руководства партии!

Одним из этих деятелей оказался инженер Денисов, который, якобы, служил немцам, а после освобождения Сиверской появился здесь в форме полковника КГБ, чем привёл жителей в шоковое состояние. Он заходил позднее к дяде Николаю и подолгу беседовал с ним.

До сих пор в Сиверской живут родственники, дети и внуки бывших подпольщиков, им дорога память об их отцах и дедах, об их борьбе и мужестве, и им, потомкам, приятно было бы знать, что люди знают и помнят о них и благодарны им». (Лобанова Н. «Знает ли Сиверская своих героев?» 2007).

Андрей БУРЛАКОВ

На верхнем фото семья Смирновых, Алексей стоит крайний правый